西洋の写本 その1 その特殊すぎる構造について 重さ、装飾など 中世の歴史

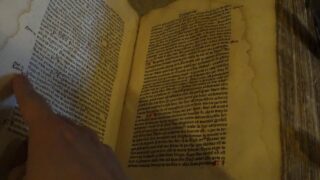

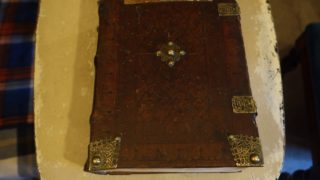

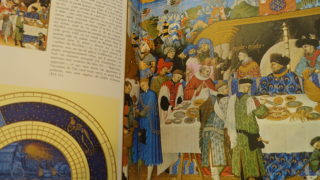

「写本」って何か知ってますか?すごく平たく言うと、「手書きで書かれた文書を冊子にしたもの」です。その昔、日本では印刷技術が無かったので、原則として手書きで文章が記述され、その後冊子の形に仕立てられましたが、それは西洋も一緒でした。ただし、製本の「様式」がまるで違っており、今回は西洋の写本に特徴的な構造について解説をします。なお、こちらの本は情報量が多すぎる関係により、三回に分けて撮影し投稿する予定です。

2023.02.18

その他その他写本本の構造装幀あれこれ装幀のスタイル

写本

写本 その他

その他 その他

その他 その他

その他 写本

写本 写本

写本 写本

写本 写本

写本 写本

写本