2022年度の予定 とりあえず前代未聞の本を作る

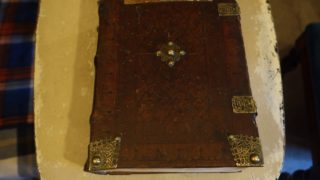

新年一発目としまして、昨年度に引き続き抱負を語ってみました。もうかれこれ3年ほどかかずらっていて未だ完成を見ない、オープンな書斎LE PETIT PARISIENの活動をまとめた本の仕様について言及しました。今回は具体的な内容には触れず、あくまでも本そのものの作りに関してのみ解説しています。

2022.01.18

その他その他書斎の様子本の構造本の著者装幀あれこれ装幀のスタイル製本道具

その他

その他 本の構造

本の構造 その他

その他 印刷

印刷 その他

その他 その他

その他 印刷

印刷 本の構造

本の構造 その他

その他 写本

写本